Les vitesses atteintes vers la fin de la Seconde Guerre mondiale par les appareils à hélices, surtout en piqué, avaient mis en lumière des phénomènes nouveaux : vibrations, durcissement des commandes, perte d’éléments. Les ingénieurs comprirent rapidement que l’ennemi invisible n’était autre que l’air lui même.

L’expression « Mur du son » est due à un ingénieur britannique des années 40, W. F. Hilton, qui se demandait si un avion pourrait jamais passer la vitesse du son. Lorsque les premiers avions approchaient la vitesse du son, à environ 1.200 km/h, les vibrations devenaient telles que le pilote perdait parfois le contrôle de son appareil et celui-ci pouvait même se disloquer en plein vol. Avec l’augmentation de la vitesse la compression de l’air forme des ondes de choc qui martèlent littéralement la structure de l’appareil.

Des douzaines de pilotes ont d’ailleurs perdu la vie en tentant de franchir le fameux mur du son. À cette époque, dépasser la vitesse du son semblait assez problématique et l’expression « mur du son » est passée dans le vocabulaire courant. Le 14 octobre 1947, le pilote américain Chuck Yeager réussira finalement à dépasser la vitesse du son à bord de l’avion expérimental X-1. L’ère du vol supersonique venait de sonner.

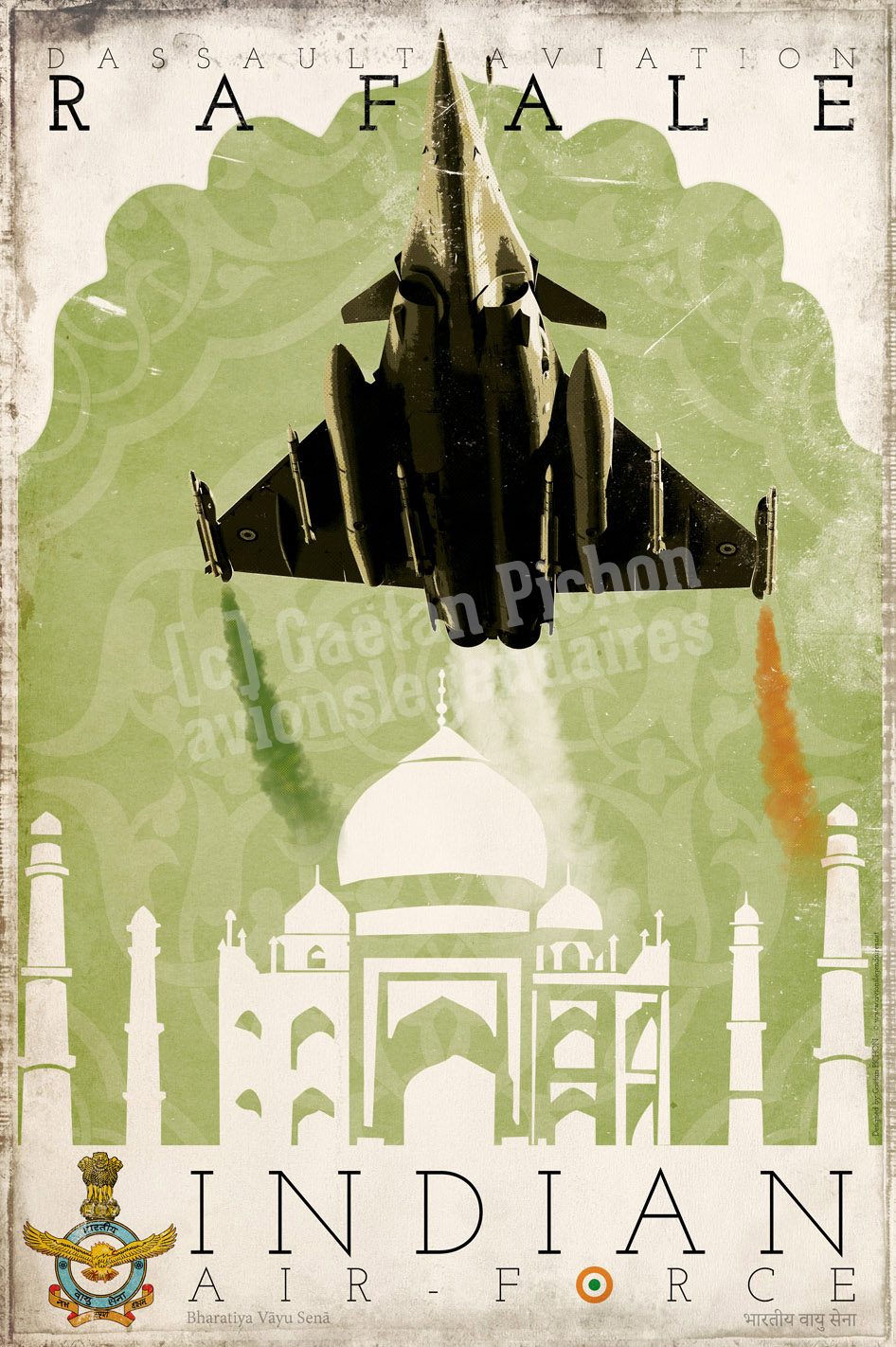

En savoir plus sur avionslegendaires.net

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.