Le Vought A-7 Corsair II, dont la désignation faisait référence à son illustre prédécesseur de la Seconde Guerre mondiale, le F4U, se distingua comme l’un des avions d’attaque les plus efficaces et polyvalents de la Guerre froide. Issu d’un appel d’offres de l’US Navy formulé au début de l’année 1964, le programme visait à développer un successeur plus moderne et performant au robuste Douglas A-4 Skyhawk, capable d’embarquer une charge offensive doublée et de parcourir un rayon d’action également deux fois supérieur. Ce nouveau chasseur-bombardier devait combiner précision, endurance, simplicité logistique et compatibilité avec les porte-avions alors en service. Le résultat fut un appareil à l’allure compacte mais profondément moderne dans ses équipements, dont la carrière s’étendit sur près de trois décennies.

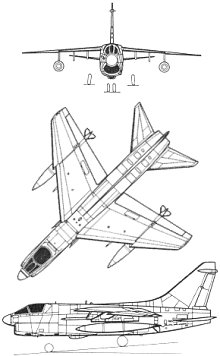

Le constructeur Chance Vought Aircraft, récemment intégré au conglomérat Ling-Temco-Vought (LTV), proposa une solution dérivée de son propre intercepteur embarqué, le F-8 Crusader. Reprenant la cellule générale et la configuration aérodynamique de ce dernier, le A-7 Corsair II abandonnait cependant l’aile à incidence variable qui faisait la spécificité du Crusader, au profit d’une architecture plus classique, mieux adaptée à la mission d’attaque. De même, contrairement au F-8, le nouvel appareil n’était pas supersonique : sa vitesse de pointe, légèrement inférieure à Mach 1, permettait cependant une meilleure efficacité en vol à basse altitude et un emport plus important. Le premier prototype prit l’air en septembre 1965, à une époque où le nom LTV Aerospace commençait à remplacer officiellement celui de Chance Vought dans les programmes militaires.

Propulsé par un turboréacteur Pratt & Whitney TF30-P-6 d’environ 5 148 kgp, le A-7A se présentait comme un monoréacteur à aile haute en flèche modérée, avec une entrée d’air frontale unique et deux canons Mk 12 de 20 mm montés latéralement. Il offrait une autonomie et une capacité d’emport très supérieures à celles de son devancier : jusqu’à 6 800 kg de charges externes réparties sur six points d’attache sous voilure et un sous-fuselage, comprenant bombes lisses, bombes guidées, missiles air-sol et missiles air-air AIM-9 Sidewinder pour l’autodéfense. La robustesse de sa structure et la simplicité de ses systèmes en firent un appareil facile à maintenir et apte aux opérations embarquées intensives.

Les versions suivantes, A-7B et A-7C, conservèrent la même motorisation et la même architecture générale, mais bénéficièrent d’améliorations progressives sur les équipements de navigation et la précision du système d’armes. Cependant, c’est avec la version A-7E, véritablement modernisée, que l’appareil atteignit sa pleine maturité technique. Cette variante, propulsée par un turboréacteur Rolls-Royce Spey Mk 801, construit sous licence par Allison aux États-Unis, avait été initialement testée sur la version terrestre A-7D destinée à l’US Air Force. Le moteur Spey, plus économique et plus puissant, offrait une poussée accrue, une meilleure fiabilité, et un comportement plus stable en environnement chaud ou marin.

L’avionique de l’A-7E Corsair II marqua une avancée décisive dans le domaine de l’attaque de précision tout temps. Le radar multimode AN/APQ-126, combiné à un collimateur tête haute AN/AVQ-7 et à une centrale inertielle couplée à une carte mobile, permettait un engagement autonome de cibles, même en conditions météorologiques dégradées. L’appareil pouvait également recevoir des nacelles de désignation laser, des capteurs infrarouges, des brouilleurs électroniques et des leurres actifs. Grâce à ce système intégré, le Corsair II devint l’un des premiers chasseurs-bombardiers capables de larguer des munitions guidées avec une précision comparable à celle des systèmes d’attaque postérieurs comme le F/A-18 Hornet.

Engagé pour la première fois au combat pendant la guerre du Vietnam, à partir de 1968, le A-7 Corsair II assura des missions d’interdiction, de close air support, de suppression de défenses antiaériennes (SEAD) et de reconnaissance armée. Sa précision de tir et sa capacité à opérer de jour comme de nuit, dans des zones fortement défendues, firent de lui un appareil très apprécié des forces embarquées. Il remplaça progressivement le Skyhawk dans l’ensemble des escadrons d’attaque embarqués de l’US Navy, et assura également un service précieux auprès de l’US Marines Corps, bien que ce dernier lui ait toujours préféré des appareils à décollage court.

Dans les années 1980, le Corsair II connut un regain d’activité opérationnelle. Il participa notamment à l’opération El Dorado Canyon contre la Libye en avril 1986, lors de laquelle des escadrons basés sur les USS Coral Sea et USS America menèrent des frappes de précision sur des cibles gouvernementales et militaires à Tripoli et Benghazi. Sa capacité à délivrer des munitions guidées dans un environnement urbain complexe renforça sa réputation. Durant la Guerre du Golfe en 1991, les derniers A-7E encore en ligne participèrent aux premières vagues d’assaut contre les systèmes de défense irakiens, notamment autour de Koweït City et dans le sud de l’Irak. Bien que son retrait eût déjà commencé, l’appareil démontra une dernière fois son efficacité face à un adversaire bien équipé.

L’US Air Force, séduite par les performances du Corsair II, adopta la version A-7D, dérivée de l’A-7E mais adaptée à ses propres exigences. Le A-7D différait principalement par des équipements spécifiques, dont un siège éjectable amélioré, un système de visée AN/AAR-45, et des options de ravitaillement en vol compatibles avec les perches rigides utilisées par l’Air Force. Il fut principalement employé dans les rôles d’attaque au sol et de formation avancée. Plusieurs appareils furent ensuite transférés à des États partenaires dans les années 1990, notamment la Grèce, le Portugal et la Thaïlande, où ils prolongèrent leur carrière opérationnelle pendant plus d’une décennie.

Sur le plan structurel, le Corsair II mesurait 14,06 mètres de long pour une envergure de 11,81 mètres, et possédait une surface alaire de 34,8 m². Sa cellule robuste permettait un cycle intensif de catapultages et d’appontages, et sa stabilité de vol en faisait une plateforme d’attaque idéale, notamment pour les missions en rase-mottes ou à basse altitude. Son cockpit, bien que compact, offrait une bonne visibilité vers l’avant, et les versions les plus modernes furent équipées de dispositifs compatibles avec des lunettes de vision nocturne. L’appareil pouvait être armé de bombes Mk 82, de bombes à fragmentation, de missiles AGM-65 Maverick, AGM-88 HARM, ainsi que de munitions guidées laser ou infrarouge.

Le retrait progressif du A-7 Corsair II débuta à la fin des années 1980, alors que les escadrons de l’US Navy furent rééquipés avec le McDonnell Douglas F/A-18A/B Hornet, plus polyvalent et capable de missions air-air. Le dernier escadron d’attaque embarqué équipé d’A-7E fut désactivé en 1991, peu après la fin de l’opération Desert Storm. Dans l’US Air Force, les appareils furent remplacés par des A-10 Thunderbolt II et des versions modernisées du F-16. En Grèce, les A-7H/E Corsair II restèrent en service jusqu’en 2014, preuve de la fiabilité et de la pertinence durable de cet appareil.

En définitive, le Vought A-7 Corsair II s’inscrit dans la tradition des avions d’attaque robustes, précis et techniquement bien nés. Sa carrière opérationnelle, son succès à l’export et sa contribution à des conflits majeurs illustrent la réussite d’un concept centré sur l’efficacité plutôt que sur la vitesse ou la manœuvrabilité. Il reste aujourd’hui l’un des derniers représentants d’une génération d’aéronefs conçus spécifiquement pour l’appui tactique embarqué, avant la montée en puissance des chasseurs multi-rôles plus sophistiqués.

En savoir plus sur avionslegendaires.net

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Voir les autres images

Voir les autres images