Aujourd’hui, c’est une petite histoire dans la grande que je me propose de vous raconter. Celle du projet d’établissement d’une base arrière américaine sur le territoire français dans les années 1950, plus précisément sur la commune de Montoir-de-Bretagne, en périphérie de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

Tout d’abord, commençons par la grande Histoire. L’Organisation du traité de l’Atlantique nord est une alliance politico-militaire réunissant ou affiliant la majeure partie des États occidentaux. Créé en 1949, son but originel est d’assurer une stabilité dans une Europe dévastée par la Seconde Guerre mondiale. Très vite, sa vocation se transforme. L’OTAN devient le rempart militaire contre les forces militaires soviétiques et affiliées, bientôt réunies sous le Pacte de Varsovie. La Russie a expérimenté sa première bombe atomique en 1949. La Guerre froide est déjà née, probablement dès la conférence de Yalta, mais le risque d’une guerre « chaude » se fait ressentir. Les plus belliqueux en venant à trouver un intérêt tactique à l’arme nucléaire. Toutefois, la puissance phénoménale et le caractère iconique de cette arme vont très vite la ranger dans la case de la dissuasion. Et c’est là que l’OTAN rentre en jeu. À une époque où la France et le Royaume-Uni n’ont pas encore la bombe opérationnelle, l’OTAN apparaît comme une absolue nécessité. Les États-Unis jouant le rôle de parapluie nucléaire de l’organisation.

Cette nouvelle dissuasion ne supprime pas le danger que craignent tous les Occidentaux : une invasion de la part des Soviétiques, alors encore dirigée par le dictateur Joseph Staline. Si la séparation de l’Allemagne a plus ou moins stabilisé le continent européen, les débuts de la Guerre de Corée font craindre aux représentants occidentaux une « invasion communiste » et plus largement une prolifération d’un modèle radicalement opposé à celui proposé par les régimes de l’Ouest. Sans rentrer dans des considérations politiques ou idéologiques, nous devons, dans cet article, prendre en compte le fait qu’à l’époque, pour les élites comme pour la majorité des citoyens, l’ennemi est à l’Est.

Les USA apportent un soutien sous deux formes. Le premier est une aide militaire puissante. Une présence militaire de l’armée américaine est restée continue depuis la Seconde Guerre mondiale et tend à se renforcer. La deuxième est financière : le Plan Marshall. Celui-ci va irriguer toutes les nations européennes faisant face aux États de l’Est. C’est un prêt financier qui oblige les bénéficiaires à utiliser cet argent en achetant des produits américains. L’idée est d’avoir un deal gagnant-gagnant. Les États européens se reconstruisent (la SNCF, par exemple, utilise a profusion des locomotives importées ou construites sous licences américaines pour remplacer et moderniser ce qui lui reste dans ses dépôts) et les USA peuvent faire tourner leur industrie, en reconversion après la période de surrégime de la Seconde Guerre mondiale. Normalement il était convenu que les prêts soient recouverts à un taux élevé. Dans les faits ils ne furent presque pas recouverts, ils s’apparentent de facto a des dons.

La France fut le deuxième bénéficiaire de ce système financier après la Grande-Bretagne. La présence militaire américaine y fut aussi très forte du fait des caractéristiques géostratégiques du pays. Et c’est là que commence notre Histoire.

La ville de Saint-Nazaire, célèbre pour ses chantiers navals, sa base sous-marine et son industrie aéronautique, est la porte de l’Atlantique en France. Dès la Première Guerre mondiale, la ville est choisie par le contingent américain comme point d’arrivée et comme base arrière. On parle alors de camps militaires extraordinaires regroupant plusieurs milliers d’hommes (1).Cette ville, qui selon l’historienne Marthe Barbance s’est longtemps crut être la future « Los Angeles française » (2), est de nouveau choisit comme point de chute par les Américains au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

La proximité géographique de l’aéroport de Montoir-de-Bretagne est un atout considérable pour les liaisons transatlantiques. Les C-5 Galaxy et autres Starlifter n’existent pas encore, pas plus que les KC-135. Or il y a beaucoup de matériel à acheminer. Une fois le port de Saint-Nazaire de nouveau praticable, il est mis à contribution. On apprend dans un document de 1956, que les F-86 Sabre acheminés en France (probablement ceux destinés à l’Armée de l’air voir peut-être ceux destinés à l’US Air Force en France) sont transportés par navire-cargo jusqu’à Saint-Nazaire dans des caisses et qu’ils sont ensuite remontés sur l’aérodrome de Gron (localité de Montoir-de-Bretagne où se trouve l’aérodrome) (3). Les alliés avaient utilisé le même procédé en 1939 (4).

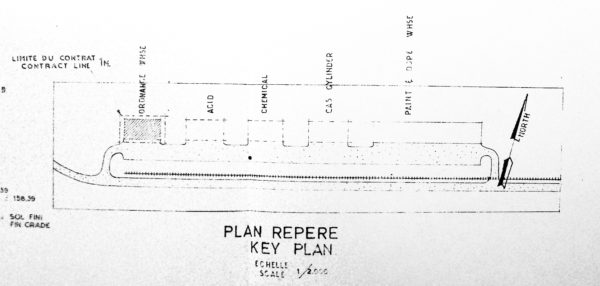

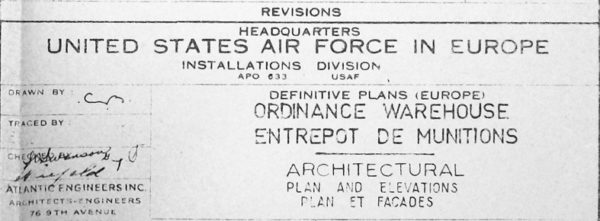

En 1952, pour réaliser ces opérations logistiques, il est décidé d’implanter à Saint-Nazaire un établissement pour l’US Air Force. Il s’agit de construire des hangars, pouvant permettre la maintenance de nombreux aéronefs, et des dépôts de munitions, carburant et autres. Les dépôts de munitions doivent être de type bunker, apte à résister à toute attaque, à l’image de la base sous-marine de Saint-Nazaire.

Pour réaliser ces infrastructures, les Américains comptent se reposer sur un bataillon du génie de leur propre armée qui sert en France pour la reconstruction du pays. Ainsi, ils peuvent utiliser l’argent du Plan Marshall de manière rationnelle, en donnant du travail à leurs soldats. De même, des économies d’échelles sont prévues. Les plans des entrepôts et hangars sont communs avec ceux construits à Châteauroux qui est alors l’une des plus importantes bases américaines en France.

Entre 1952 et 1953, le projet semble pourtant devenu incertain (8). Et c’est sans compter les divergences de vues entre alliés. Comme dans toute alliance militaire, politique ou économique, les intérêts en viennent à être opposés au moins sur certains points. C’est ainsi que si les Français sont naturellement d’accord pour que l’argent américain serve à la construction d’infrastructure en France, ils le sont beaucoup moins vis-à-vis du mode opératoire. L’utilisation de militaires américains n’est pas l’option préférée des élites françaises. En effet, ceux-ci demandent à ce qu’une partie du contrat soit réalisé par des entreprises de travaux publics françaises, en particulier pour ce qui concerne la rénovation de la piste (9). C’est un réel sujet d’achoppement. Les américains se plaignent en effet de la différence de prix sensible entre leurs hommes du génie et les entreprises françaises, les mêmes qui 10 ans plus tôt faisaient des affaires avec l’Occupant (10).

De même, selon le major-général Landon du QG de l’Air Force en Europe, les entreprises françaises choisies pour le revêtement du terrain par exemple pratiquent des prix deux fois plus élevés que ceux en vigueur normalement (11). Il y a manifestement une tentative des entreprises françaises pour gonfler leurs marges avec le soutien de l’administration française alors que le génie américain dispose des moyens suffisants pour réaliser le contrat. Le major-général appuie sur le fait que les capacités du génie devraient être utilisées au maximum avant de faire appel à des entreprises privées.

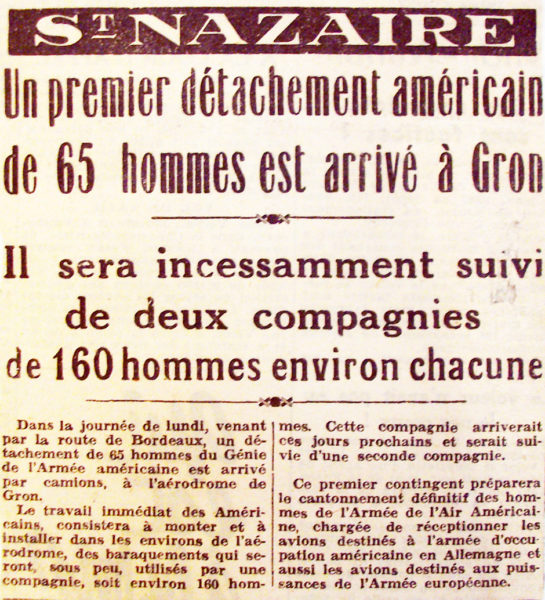

L’on ne sait pas si tout le contrat prévu au départ se concrétise dans les faits. Toujours est-il que le génie s’installe et débute vraisemblablement les travaux, ce qui n’est pas sans causer des soucis. Les deux parties, Françaises et Américaines se renvoient régulièrement la balle pour des sujets plus ou moins importants. Ainsi, les Anglo-saxons demandent des tarifs spéciaux à la SNCF en juin 1953 pour acheminer des matériaux de construction, ils demandent au passage à ce qu’on mette fin à ce qu’ils considèrent comme des lenteurs bureaucratique, ce qui ne plaît pas du tout aux autorités françaises (13). Les Français se plaignent en 1953 de dégâts occasionnés par les troupes US sur les conduites d’eau de la partie française de l’aérodrome, et, plus cocasse, se plaignent en 1954 du… chien d’un officier américain. Une partie des troupes US quittent Saint-Nazaire pour Châteauroux la même année.

Enfin, l’officier supérieur américain local se fait l’écho de l’inquiétude des autorités américaines par rapport aux futurs vols d’avions à réaction français de la SNCASO… les Vautour. À cette même époque, le site de Saint-Nazaire commence la production du jet français. Les Anglo-saxons ont peur des survols de leur camp par les Vautour (les baraquements de soldats US se trouvent dans l’axe de la piste, au sud-ouest). Il est vrai que les accidents étaient plus fréquents à l’époque. Mais comme le font remarquer les autochtones, les chasseurs américains utilisent la même piste… comme quoi l’Oncle Sam n’avait pas une grande confiance dans l’industrie aéronautique européenne de l’époque.

On peut retenir de cette petite histoire que les alliances ont beau être fortes, elles n’en restent pas moins dépendantes du facteur humain et des intérêts intrinsèques des différents membres.

Notes:

1: La présence américaine dans la région pendant la Première Guerre a récemment fait l’objet de recherches universitaires à Nantes.

2: BARBANCE, Marthe, Saint-Nazaire : Le port, la ville, le travail, Moulins, Crépin-Leblond, 1948, 645 p.

3: Archives départementales de Loire-Atlantique, côte 2197 W 13, Lettre de l’ingénieur Grasset au colonel Bradford de la base américaine de SN le 6 avril 1956.

4: Archives départementales de Loire-Atlantique, côte 2197 W 13, Lettre du sous-préfet de Saint-Nazaire Gerbod à l’ingénieur en chef des Ponts et chaussées Siegfried du 21 octobre 1954.

5: Photo issue d’un article de Presse Ocean du 28 juillet 2008 traitant de l’A350.

6: Archives départementales de Loire-Atlantique, côte 2197 W 205, Entrepôt de munitions.

7: Ibid.

8: Archives départementales de Loire-Atlantique, côte 420 W 157, Lettre de l’officier américain de Saint-Nazaire à sa hiérarchie.

9: Ibid., Lettre du 14 février 1953 du directeur des bases aériennes aux autorités françaises.

10: Avec notamment l’administration Todt.

11: Archives départementales de Loire-Atlantique, côte 420 W 157, Lettre du major général T.H. Landon du QG de l’air force en Europe à Leduc du 30 mars 1953.

12: Ibid., Article du journal Résistance de l’ouest, du 17 mars 1953, traitant de l’arrivée d’un premier contingent américain du génie.

13: Ibid., Lettre de l’ingénieur en chef Siegfried à l’ingénieur chargé des travaux spéciaux de Montoir du 26 juin 1953.

14: Photo issue de l’article de Ouest France du 8 décembre 2007.

En savoir plus sur avionslegendaires.net

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.